Marketingの最近のブログ記事

2012年の記事で紹介した製品から、書籍以外でよく売れたものを紹介します。

【1位】自衛隊御用達の油性ペン STAEDTLER ルモカラーペン

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/staedtler.html

【2位】5千円で買える エステーの放射線測定器 エアカウンターS

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/05/s-1.html

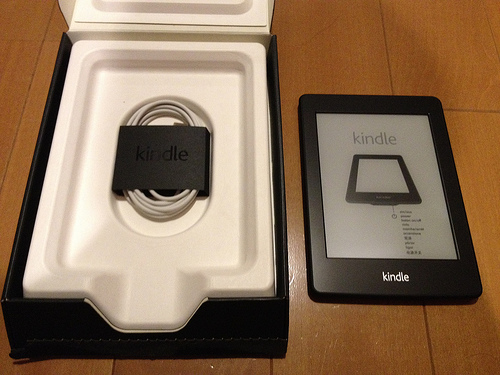

【3位】Kindle Paperwhite 3G

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/11/kindle-paperwhite-3g.html

発売日に入手してずっと使っているKindle Paperwhite 3G。電子書籍の品ぞろえはまだまだ不満なレベルだが、読書環境としての使い勝手はとても満足している。もう手放せない。まずパッケージをあけて驚いたのが本当に何の設定もしないで自分の端末として使えるということ。初期設定で所有者である私の名前、Aamzonのアカウントが出るのだ。注文時に個人情報が紐づいているので当たり前と言えば当たり前だがちょっと感動した。Kindleサービスには、KindleStore含めてユーザーに対するサービス精神が各所にあってかなりよい印象を持っている。

【4位】Amazon.co.jp ロゴ版 アラーム クロック 目覚まし時計 オレンジ OC227E

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/12/amazoncojp.html

【5位】VAIO type Sのメモリを4ギガ→8ギガへ増設したらベンチマークはこう変化した BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 4GB D3N1333-4G/E

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/04/vaio-type-s.html

・BUFFALO ノートPC用増設メモリ PC3-10600(DDR3-1333) 4GB D3N1333-4G/E

先日購入したVAIO type S(VPCSE29FJ/B)は標準では4ギガのメモリを積んでいる。1週間ほどそのまま使ったのち、さらに4ギガバイトを増設してみた。増設はドライバーで背面カバーを外して、とりつけるだけで簡単。

【6位】コンセプトデザイン専用の フィグラーレ コンセプトフローノート

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/04/post-1619.html

・A5 フィグラーレ コンセプトフローノート 縦開き【橙】SW133M

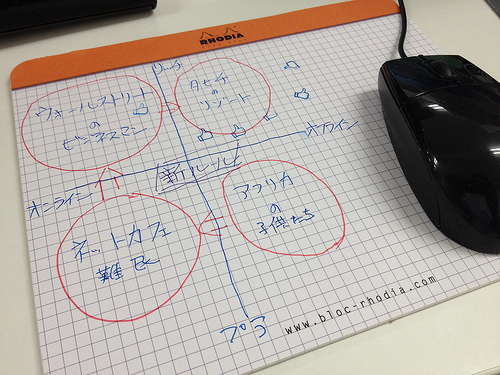

【7位】ロディアのメモ帳がマウスパッドと一体化した ロディア クリックブロック

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/10/post-1718.html

【8位】ルモグラフ ヒストリカルペンシルセット

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/04/post-1628.html

【9位】ケルン・コンサート for ギター

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/01/-for.html

【10位】100,000年後の安全 [DVD]

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/03/100000.html

フィンランドの高レベル放射性廃棄物の最終処分場オンカロ建設のドキュメンタリ。フィンランドでは原発からでる放射性廃棄物を、南西部のオルキルオト島の地中数百メートルにつくった施設に詰め込んでいき、22世紀になって一杯になったら、穴をすべて埋め戻して入口を封鎖するというのが"最終処分"の計画である。何億年も変化がなかった土地なのでおそらく安全だろうという考え。埋めた廃棄物の放射線が人類にとって安全なレベルになるのは10万年後。

今年このブログの紹介記事を経由してAmazonで販売された本の売り上げ冊数ランキングです。このブログの読者のみなさんに、実際に手に取ってもらった(クリックするとか購入するなど)本のランキングと言ってもよいと思います。

順位の後のURLは書評記事へ、表紙イメージをクリックすると直接Amazonへ飛びます

【1位】ニセモノ食品の正体 (別冊宝島 1917 ノンフィクション)

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/11/post-1736.html

【2位】式の前日 (フラワーコミックス)

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/11/post-1743.html

【3位】性欲の科学 なぜ男は「素人」に興奮し、女は「男同士」に萌えるのか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/post-1595.html

・性欲の科学 なぜ男は「素人」に興奮し、女は「男同士」に萌えるのか

【4位】アーティストのためのハンドブック 制作につきまとう不安との付き合い方

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/post-1589.html

・アーティストのためのハンドブック 制作につきまとう不安との付き合い方

【5位】いますぐ書け、の文章法 (ちくま新書)

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/04/post-1623.html

【6位】コクヨの1分間プレゼンテーション

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/1-9.html

【7位】アブダクション―仮説と発見の論理

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/04/post-976.html

【8位】ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/06/post-1662.html

【9位】閉じこもるインターネット――グーグル・パーソナライズ・民主主義

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/03/post-1613.html

・閉じこもるインターネット――グーグル・パーソナライズ・民主主義

【10位】快感回路---なぜ気持ちいいのか なぜやめられないのか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/post-1597.html

2012年に書いた記事に限定して、各記事のはてなブックマーク数を調べました。もはやオンラインブックマークされるよりツイッターやフェイスブックにつぶやかれる数の方が多いのですが、はてなにはコアなネットユーザーが多いです。アテンションエコノミーのネット空間上で目を引くタイトルとは何かを、毎年、このランキングを見て考えています。

【1位】性欲の科学 なぜ男は「素人」に興奮し、女は「男同士」に萌えるのか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/post-1595.html

【2位】ニセモノ食品の正体

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/11/post-1736.html

【3位】「モヤモヤさまぁ~ず2」のナレーションに採用された音声合成VoiceText Micro Lite SHOW

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/12/2voicetext-micro-lite-show.html

【4位】自衛隊御用達の油性ペン STAEDTLER ルモカラーペン

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/staedtler.html

【5位】ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/06/post-1662.html

【6位】快感回路---なぜ気持ちいいのか なぜやめられないのか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/post-1597.html

【7位】世にも奇妙な人体実験の歴史

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/11/post-1738.html

【8位】魚は痛みを感じるか?

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/02/post-1598.html

【9位】つながりすぎた世界

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/06/post-1654.html

【10位】図説 地図とあらすじでわかる! 古事記と日本の神々

http://www.ringolab.com/note/daiya/2012/05/post-1640.html

参考

2011年のはてなブックマーク数ランキング

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/12/2011-1.html

2010年のはてなブックマーク数ランキング

http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/12/2010-4.html

このブログでは文房具の紹介も46本の記事を書いてきてきましたが、2011年にこのブログの記事経由で売り上げが多かった製品を5つ紹介します。

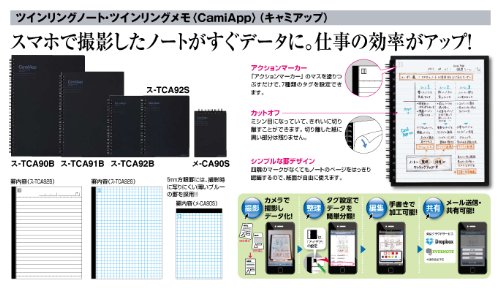

【5位】スマートフォンで撮影してデジタル化するノート コクヨ CamiApp

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/camiapp.html

これは今も常用しています。キャプチャした画像をメールする設定にしておき、メール先をMLのアドレスにしておくと、アナログなノートを簡単にグループ共有することができるようになります。

【4位】

・マルマン A4 ノート ニーモシネ IMAGINATION 5ミリ方眼罫 N180 ブラック

http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/03/-a4-imagination-5-n180.html

マルマンの高品質な高級ノート。見た目がいいということが発想の道具ではとても重要。

【3位】

・普段使いのボールペンの研究。JETSTREAM、ENERGEL EURO、Uni Powertank

http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/11/jetstreamenergel-eurouni-power.html

一番好きなボールペンです。太めの0.7や1.0mmはコクヨのCamiAppとも相性がいいです。

【2位】

・A4 コーネルメソッドノート 5mm方眼

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/a4-5mm.html

セミナーや授業で講師の考えと自分の考えを分けてメモしておきたい時に大変いいですね。

【1位】

・帆布製のDELFONICS ロールペンケース

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/02/delfonics.html

くるくるっと丸めて持ち運ぶロールペンケース。文具を見せびらかしたい人におすすめです。

今年このブログの紹介記事を経由してAmazonで販売された本の売り上げ冊数ランキングです。このブログの読者のみなさんが実際に読んでいる本のランキングと言ってもよいと思います。

順位の後のURLは書評記事へ、表紙イメージをクリックすると直接Amazonへ飛びます。

【1位】コクヨの1分間プレゼンテーション

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/1-9.html

【2位】ヤバい統計学

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/11/post-1542.html

【3位】マンガでわかるWebマーケティング ―Webマーケッター瞳の挑戦!―

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/05/web-web.html

・マンガでわかるWebマーケティング ―Webマーケッター瞳の挑戦

【4位】一万年の進化爆発 文明が進化を加速した

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/07/post-1472.html

【5位】ゲームストーミング ―会議、チーム、プロジェクトを成功へと導く87のゲーム

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/12/-87.html

2011年のはてなブックマーク数ランキング

2011年に書いた記事に限定して、各記事のはてなブックマーク数を調べました。アテンションエコノミーのネット空間上で目を引くタイトルとは何かを、毎年、このランキングを見て考えています。

【1位】

スピーチの天才100人 達人に学ぶ人を動かす話し方

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/100-4.html

【2位】

コクヨの1分間プレゼンテーション

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/1-9.html

【3位】

「認められたい」の正体 ― 承認不安の時代

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1433.html

【4位】

ヤバい統計学

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/11/post-1542.html

【5位】

iPhoneのデータのバックアップ先として便利な無料30ギガ Nドライブ App

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/11/iphone30-n-app.html

【6位】

英語のページを辞書引きしながら読む Webブラウザー Tap English in the web

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/webtap-english-in-the-web.html

【7位】

天才が語る サヴァン、アスペルガー、共感覚の世界

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/02/post-1390.html

【8位】

ブスがなくなる日

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/06/post-1464.html

【9位】

Gmail、Facebook,Twitter、Evernote、Dropboxなどパーソナルクラウドを高速に横断検索するGreplin

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/gmailfacebooktwitterevernotedr.html

【10位】

教養としてのゲーム史

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/09/post-1501.html

【11位】

脳科学は「愛と性の正体」をここまで解いた---人を愛するとき、脳内では何が起きているのか?

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/post-1532.html

【12位】

かぜの科学―もっとも身近な病の生態

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/06/post-1462.html

【13位】

「痴呆老人」は何を見ているか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/11/post-1539.html

【14位】

創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/07/post-1486.html

【15位】

希望のつくり方

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/03/post-1410.html

【16位】

人は皆「自分だけは死なない」と思っている -防災オンチの日本人

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/04/post-1422.html

【17位】

ソーシャル・ビジネス革命―世界の課題を解決する新たな経済システム

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/01/post-1370.html

【18位】

「ワンピース世代」の反乱、「ガンダム世代」の憂鬱

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/09/post-1503.html

【19位】

なぜビジネス書は間違うのか ハロー効果という妄想

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/02/post-1383.html

【20位】

Dropboxを使ってiPhone連絡先をバックアップ&リストア

http://www.ringolab.com/note/daiya/2011/10/dropboxiphone.html

参考 2010年度のランキング

2010年のはてなブックマーク数ランキング

http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/12/2010-4.html

2009年に書いた記事に限定して、各記事のはてなブックマーク数を調べました。アテンションエコノミーのネット空間上で目を引くタイトルとは何かを、毎年、このランキングを見て考えています。

1位 なぜ年をとると時間の経つのが速くなるのか 記憶と時間の心理学

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/05/post-1000.html

2位 傷はぜったい消毒するな 生態系としての皮膚の科学

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/07/post-1028.html

3位 裸体とはじらいの文化史―文明化の過程の神話

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/09/post-1064.html

4位 借金の底なし沼で知ったお金の味 25歳フリーター、借金1億2千万円、利息24%からの生還記

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/05/-251224.html

5位 セックスと科学のイケない関係

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/05/post-987.html

6位 世界は感情で動く (行動経済学からみる脳のトラップ)

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/03/post-955.html

7位 脳はあり合わせの材料から生まれた―それでもヒトの「アタマ」がうまく機能するわけ

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/04/post-973.html

8位 猿はマンキお金はマニ―日本人のための英語発音ルール

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/02/post-933.html

9位 人は原子、世界は物理法則で動く―社会物理学で読み解く人間行動

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/10/post-1094.html

10位 2008年度 年間オススメ書籍ランキング ノンフィクション部門

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/12/2008-4.html

11位 他人と深く関わらずに生きるには

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/05/post-997.html

12位 文才がなくても書ける小説講座

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/05/post-991.html

13位 CSVをテキストの表に変換する テキストテーブル

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/10/csv-2.html

14位 ヤンキー文化論序説

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/03/post-951.html

15位 原稿用紙を印刷するソフト 原稿用紙自動作成 Genkou-PRI

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/08/-genkoupri.html

16位 印刷可能な文書をなんでもFlashに変換するPrint2Flash

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/07/flashprint2flash.html

17位 アブダクション―仮説と発見の論理

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/04/post-976.html

18位 ゲームと犯罪と子どもたち ――ハーバード大学医学部の大規模調査より

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/06/post-1015.html

19位 はじめて講師を頼まれたら読む本

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/12/post-1128.html

20位 アマゾンでジャンル別に安い商品、割引率が高い商品を探す あま得

http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/04/post-975.html

百式の田口さんと2003年以来続けてきた忘年会議を今年も開催することになりました。例年通り、ヤフー社の検索チームに協賛していただいて、東京ミッドタウンでの開催です。皆で集まって、今年最高のWebサイトを決める「究極のウェブ」ランキングと、ヤフー検索チームがデータで読み解く2009年のトレンド、そして全員参加で発想を競い合う「全体会議」。今年もまたご参加ください。一緒に楽しみましょう。

今年で7回目の忘年会議ですが、2000年代が終わる本年度をもちまして最終回です。業界の年末風物詩として、一部の皆様に大好評をいただいてきましたが、2010年代は新たな挑戦に向いたい、と主催の二人は考えました。ですから、これが最後、忘年会議の忘年会議ということになります。

以下、プログラムと開催概要です。

■ プログラム

【第一部 発表!究極ランキング!】

みなさんの投稿から読み解く「究極のウェブ」ランキングを発表します。みなさんの生活を変えた、ちょっと小粋なマイナーサイトのランキングを目指します。

【第二部 検索キーワードで読み解く2009年】

日本の検索サービス最大手のYahoo!検索チームから、検索キーワードのデータを使って2009年を振り返ってもらいます。彼らだけが持つ検索データと分析を披露していただき、来年に向けてのヒントをもらってしまいましょう。

【第三部 主催者2009~2010】

主催者の二人は2009年に何を考え、2010年に向けて何にチャレンジするのか。ここらへんは挨拶程度に軽くw。

【第四部 全体会議】

最後はもちろん全員参加の全体会議です。わいわいと交流しながら来年のトレンドを議論しましょう!

■ 開催概要

| 日時 | 2009年12月12日(土) 15:00~18:00(忘年会議) 18:30~(忘年会) |

| 場所 | Yahoo! JAPAN社内会議室(六本木ミッドタウン) 詳細は参加確定者にお知らせします。 |

| 費用 | 忘年会議は無料。その後の忘年会は実費(3~4千円程度)。 |

| 定員 | 抽選で100名程度 |

| 協力 |

|

| 備考 | 全員参加の会議を実施します。筆記用具をお持ちください。 |

■ 事前課題

忘年会議へのご参加には事前課題への投稿が必須となります。お申し込みの際には下記の質問にお答えください。

Q1. 2009年、あなたにとっての「究極のウェブサイト」のURLを教えてください(あまりみんなが知らないようなサイトだとうれしいです)。

Q2. そのサイトが究極である理由を具体的に教えてください。あなたの生活が変わった、ビジネスに役に立った、悲しい日に元気づけてくれた等々、具体的なエピソードを交えて回答してください。

※ 投稿されたアイディアは主催者、参加者、協力・協賛企業によって自由に使用される可能性がありますのでご了承ください。

■ お申し込み

忘年会議のお申し込みは下記フォームにて11月27日(金)の正午まで受け付けます。お申し込みが多い場合、抽選結果は11月30日中にお知らせします。###諸事情により当初予定より早まりました。

なお、忘年会議に参加できない方からも「究極のウェブ」投稿を受け付けています。投稿された方には忘年会議開催後に全投稿リストをプレゼントします。他の人がどんなウェブを究極だと思っているのか知りたい方は是非ご参加ください!

» 会議には参加できないけど「究極のウェブ」を投稿したい方はこちら!

それではあなたのご参加をお待ちしております!

今年このブログの紹介記事を経由してAmazonで販売された本の売り上げ冊数ランキングです。今年は意外な本が1位になりました。

・2007年度 書籍売り上げランキング ベスト20

http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/12/200720.html

・2006年度 書籍売り上げ ベスト20

http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/01/200620.html

・2005年度 書籍売り上げランキング ベスト20

http://www.ringolab.com/note/daiya/2005/12/200520.html

・2005年度 書籍売り上げランキング ベスト20

http://www.ringolab.com/note/daiya/2004/12/6-1.html

■1位 科学する麻雀

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/05/post-758.html

もし私が麻雀現役だった学生時代にこの本を読んでいたら、こういう紹介文章なんて絶対に書かないで、知識を独り占めにしていたと思う。この本を読む前と後では、麻雀の強さが数パーセントは確実にアップしたんじゃないかと感じている。必勝法が書いてあるわけではないのだが、科学的に正しい情報を得て配牌に迷いがなくなるから、確実に余裕が生まれる。

■2位 迷惑な進化―病気の遺伝子はどこから来たのか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/05/post-759.html

これは抜群に面白い。ガンや糖尿病など遺伝が関係する病気は数多い。なぜ人類は進化の過程でこうした病気をなくすことができなかったのか。進化とは有害な遺伝子を淘汰して、役に立つ遺伝子だけを残すという取捨選択のプロセスではなかったのか?。気鋭の進化医学者が進化の仕組みについての最新の科学的見解を披露する。

■3位 人生を決めた15分

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/06/15-110000.html

「カーデザイン業界で、世界中でたった1人、僕だけが達成したことがある。それは世界の3大スポーツカーと言われるコルベット、ポルシェ、フェラーリのすべてをデザインしたことだ。これは前例がなく、以降も例はない。」という世界レベルのプロフェッショナル奥山清行氏の仕事術。全ページカラーで見開きに奥山氏が仕事で描きためたスケッチが半分、本文が半分という構成。

■4位 人はカネで9割動く

http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/12/9-3.html

身もフタもなく、いやらしい、実践的な処世術の本。「「金の価値」は、それをつかう人間の全人格ーいや演出によって何倍もの価値を生めば、捨て金にもなる」というのが著者の持論である。

■5位 いやな気分の整理学―論理療法のすすめ

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/11/post-775.html

心理セラピー手法のひとつ「論理療法」の入門書。私たちは日常、いやな気分を活性化するイベント(Activating Event) があって結果(Consequence)があると考えがちだ。たとえば、出来事A(失敗・陰口) → 結果C(落ち込み・腹立ち)ということがあると、落ち込みの原因は失敗や陰口のせいだと思いこむ。この思考では原因となる出来事を変えないと結果が変えられない。現実生活ではそれは難しいことが多いから悩むわけだ。

■6位 戦争における「人殺し」の心理学

http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/03/post-365.html

こんなテーマだが、読む価値がある素晴らしい本である。著者のデーヴ・グロスマンの経歴。米国陸軍に23年間奉職。陸軍中佐。レンジャー部隊・落下傘部隊資格取得。ウエスト・ポイント陸軍士官学校心理学・軍事社会学教授、アーカンソー州立大学軍事学教授を歴任。98年に退役後、Killology Research Groupを主宰、研究執辞活動に入る。『戦争における「人殺し」の心理学』で、ピューリツァー賞候補にノミネート。」この本は米軍学校で教科書として使われている。

■7位 究極版 逆引き頭引き日本語辞典―名詞と動詞で引く17万文例

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/11/17.html

・究極版 逆引き頭引き日本語辞典 名詞と動詞で引く17万文例

便利だと実感して使っている逸品の紹介。動詞には名詞、名詞には動詞の組み合わせ例が見つかる文例辞典。

■8位 予想どおりに不合理―行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/12/post-891.html

面白い。人間は伝統的な経済学の理論ほど合理的な決断をしていない。だがその不合理な行動は十分に系統だって予想可能なものである。それが「予想どおりに不合理」というタイトルの意味である。消費者行動を操る心理学。

■9位 戦場の生存術

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/05/post-757.html

1942年生まれ、1961年慶応大学在学中に傭兵部隊の一員としてコンゴ動乱に参加、その後、フランス外人部隊教官を経て、アメリカ陸軍特殊部隊に加わる、というプロフィールの日本人傭兵が書いた、正真正銘のサバイバル術。そんじょそこらの趣味的サバイバル本とはレベルが違う。

■10位 空中スキップ

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/02/xflfbfv.html

空中スキップの原題は「Flying Leap」。飛びながら跳躍する。まさにそんな読み心地の本だ。私って空を飛べるかもと思いついて跳んでみたら本当に空を飛べてしまってその先にあった物語という感じ。そういう夢のような跳躍を次々にリズミカルに読む短編集という意味でも、この空中スキップという訳語はすごく適切だなと思った。

■11位 ドラマで泣いて、人生充実するのか、おまえ。

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/04/post-744.html

著者の橘川さんとはかれこれ5年以上お会いしていないのだが、私にとっては恩人の一人である(と勝手に思っている)。橘川さんは1996年、まだ私が学生をしている時代に「デジタルメディア研究所(略称デメ研)」を設立され、大手メーカーのマーケティングプロジェクトなどをプロデュースされていた。その一環の座談会に私は何度か呼んでいただいたのだった。ほんのお小遣い稼ぎのつもりで参加したのだが、それはちょっとした感動だった。まずフリーランスでありながら大企業のマーケティングに対して強い影響力を持つ、そのカリスマぶりにしびれた。

■12位 人はいかに学ぶか―日常的認知の世界

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/10/post-846.html

おもしろいです。これは。私たちは学校教育で教師から知識を学ぶ。一方で習わないこともたくさんある。日常を生きる上で必要な基本能力を私たちは「教え手なし」で獲得できる。学校に行かなくても生きていく基本能力は自然に備わる。発達心理学と認知科学を専門とする著者は、人間はこれまで一般に考えられてきたよりもずっと有能な学び手なのだという。現実的必要から学ぶとき人は教師から学ぶのとは異なる強力な学習をする。この本はそうした日常的認知の能力を解明しようとしている。

■13位 鉄則!企画書は「1枚」にまとめよ

http://www.ringolab.com/note/daiya/2003/12/seaeiu1veuaessae.html

こんな私でも最近、長いこと仕事をしているおかげで、企業の重要なポジションの方々に直接、提案をさせてもらえる機会が増えた。要職につかれている人の共通点として、とても忙しいという事実がある。頑張って作りこんだ長い企画書は、この人たちには、読んでもらえない。全容を語るのに何百ページ必要な内容であろうと、簡潔な企画書にしないと眼にとめてもらえないような気がする。理想は1枚。

■14位 死ぬまでに知っておきたい 人生の5つの秘密

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/12/-5.html

「これまでめぐりあったことのある、ご高齢の賢人といえば、誰ですか?」米国とカナダに住む一万五千人に推薦してもらった結果、1000人の賢者のリストができた。町の理容師、教師、経営者、聖職者、詩人、政治家など、さまざまな職業や社会的地位の人物がいた。著者はそこから235人を訪問して長時間のインタビューを行った。死ぬまでに人生について知っておくべきことは何でしょうか?次の世代に何を教えるべきでしょうか?。高齢になって周囲から賢人と呼ばれる人たちが語った人生の知恵を収集するプロジェクトが始まった。

■15位 自己評価の心理学―なぜあの人は自分に自信があるのか

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/09/post-827.html

自己評価について総合的、徹底的に理解することができる充実した内容。自己分析、恋愛、結婚、子育て、友人関係、仕事などに役立つ知識がたくさんみつかった。

■16位 快適睡眠のすすめ

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/10/post-848.html

国民の50%が起床する時刻を調査したところ、60年代には曜日にかかわらず朝は6時起床、夜は10時に就寝していたそうだ。ところが、この35年間で起床も就床も30分から1時間遅くなり国民全体で夜型が進行しているという。

■17位 オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/11/post-871.html

学術的には否定されているのに既成事実として何度もよみがえる心理学の話や考え方を叩き割る。

■18位 日本文化の模倣と創造―オリジナリティとは何か

http://www.ringolab.com/note/daiya/2008/05/post-756.html

コンテンツビジネスに関わるすべての人が一読の価値ありの名著。日本と世界の文化史における模倣と創造の関係を多面的に検証し、ものまねではないオリジナリティの追究という幻想を打ち壊す。歴史を振り返ってみれば、ものまねこそクリエイティティの源泉だったのである。

■19位 フェルマーの最終定理

http://www.ringolab.com/note/daiya/2006/01/post-340.html

・フェルマーの最終定理―ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで

クライマックスではこみあげてくるものがあって目頭が熱くなった。知的好奇心を満足させる科学読み物でありながら、心をゆさぶる感動のドラマとして成立している。アマゾンの50以上の読者レビューのほとんどが最高点5つ星をつけての絶賛となっている。私は6つ星をあげたいくらいだ。

■20位 「ほめ言葉」最強の一発変換!

http://www.ringolab.com/note/daiya/2007/07/post-602.html

円周率22500桁を暗唱し、10ヶ国語を話す天才で、サヴァン症候群でアスペルガー症候群で共感覚者でもある著者が書いた半生記。これらの病は稀に天才的能力を持つ者を誕生させるが、自閉症やその他の精神障害を併発することが多いため、こうした本を書ける人が出てくることは稀である。

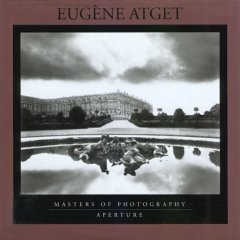

・Eugene Atget (Masters of Photography Series)

Eugene Atget(ウジェーヌ・アジェ 1857−1927)の代表的作品を集めた写真集。洋書。このAperture masters of photographyシリーズは写真史を学ぶ人向けに作られているので、安価でありながら、装丁もプリントの質もよくて好きである。

アジェのパリの写真はストレートなものが多い。街角の建築を広角レンズを使って、遠近感たっぷりにとらえている。画面の中央にすっと入っていくような奥行きのある画面が好きらしい。ページをめくっているとアジェらしい構図に次第に目が慣れて、こう撮るしかないだろうという、迷いのない構図に見えてくる。

解説を読んだところ、アジェは芸術としてというより、主に博物館におさめる記録として、パリの街の写真を撮影していたことがわかった。当時、写真は、画家たちが絵を描くための素材としての需要もあったらしい。経済的に恵まれていなかったアジェにとって、写真は生計を立てるための手段でもあった。

「アジェする」。カメラの本や雑誌などにときどき登場する言葉だ。アラーキーも使っている。記録写真でありながら、名前が動詞活用されてしまうくらいの、強い独創性が感じられるのが、アジェなのだ。

アジェは街の中の人を撮った写真にも名作が多い。たとえばこの「オルガン弾きとストリートシンガー」。当時の撮影は大判カメラで長時間露光が必要だったはずで、すべて演出の、やらせ写真だと思われるが、記録であると同時に写真であるアジェらしさが出ている。

#ウィキペディアより画像を引用。

アジェらしさってなんだろうかと考えてみるに、街の写真については、

・建築を真正面から全体像でとらえる

・奥行き、遠近感をだすような構図をねらう

・雲、壁に落ちる木々の影など、明暗要素を多く取り入れる

・池など水がある場合は、写りこみのシンメトリーを活用する

・広角レンズで周辺がケラれた写真が結構多い

などであろうか。

どれも凝った構図ではないので、素人でも”アジェ風”に撮るのは簡単なのだが、本物はやはり質感も風格も凄いものだなと、大きなプリントを眺めながら味わえる一冊である。

新年度です。今年はエイプリルフール企画はお休みします。

その代り、本来は年初にやりたかったランキングです。

2006年にこのブログで紹介したノンフィクションの中から、これは本当によかったと思う本をランキングで10冊+1冊並べてみました。私が2006年中に読んだというのが基準なので、昔に発表された作品も一部含まれています。

参考:

・2006年度 年間オススメ書籍ランキング フィクション編

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004849.html

まず超1位です。

あ、いや、よろしくお願いいたします。

さて、本番です。

■1位 フェルマーの最終定理―ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004192.html

・フェルマーの最終定理―ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで

クライマックスではこみあげてくるものがあって目頭が熱くなった。知的好奇心を満足させる科学読み物でありながら、心をゆさぶる感動のドラマとして成立している。アマゾンの50以上の読者レビューのほとんどが最高点5つ星をつけての絶賛となっている。私は6つ星をあげたいくらいだ。はやくも文庫化されている。しかしこれはこの分野で10年に1冊の名著だと思う。ハードカバーで読む価値があると思う。

■2位 「みんなの意見」は案外正しい

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004473.html

私がこの本を読んで思ったのは「集団の知恵」方式は、参加型であり、より多くの人が決定プロセスに関与することができて「楽しい」ということ。その楽しさに決定と行動を結びつけるヒントが隠されているのではないかと思った。

■3位 戦争における「人殺し」の心理学

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004370.html

アマゾンのレビューにも絶賛コメントが多いが、この本は戦争における人殺しの実例から、人間存在の本質へと深く切り込む洞察に満ちた素晴らしい本だと思う。「殺人本」に素晴らしいという形容詞を使うのは少しためらわれるのだが。

■4位 ヴォイニッチ写本の謎

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004123.html

中世に書かれたとされるヴォイニッチ写本は、考古学上のミステリとして有名である。まったく解読できない文字群と地球上に存在しない植物の図説、妊娠していると思しき妖精たちが不思議な配管を流れる液体に浸かって踊っている挿画。写本が作られた時代には、知られていなかったはずの、銀河の形状を描いた図までも収録されている。

■5位 ヤバい経済学 ─悪ガキ教授が世の裏側を探検する

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004611.html

経済学は、抽象化度の強い学問のように思えるが、スティーブン・D・レヴィットは人々の日常を具体的に説明するために、その優れた頭脳を使っている。もう一人の著者でジャーナリストのスティーブン・J・ダフナーは、その分析内容を一般読者向けに分かりやすく書き直している。経済社会学あるいは経済社会学の傑作。

■6位 人類が知っていることすべての短い歴史

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004707.html

面白い教科書がないと考えたベストセラー作家ビル・ブライソンは3年間をかけて、多数の科学者に取材し、世界の成り立ちすべてを、わかりやすく説明してみせた。677ページもあるので持ち歩いて電車で読むには重い。寝床で寝転がりながら、少しずつ、大切に読み進めた。読む価値のある科学史の名著。

■7位 国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004269.html

著者は佐藤優 元外務省主席分析官。「鈴木宗男事件」で背任と偽計業務妨害容疑で東京拘置所に512日間拘留され、第一審判決は懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。事件当時「巨悪のムネオ」の右腕としてマスメディアに大々的に取り上げられた人物。政敵田中真紀子がいう「伏魔殿」の「ラスプーチン」である。

■8位 詩のこころを読む

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004585.html

普段、ビジネス文書や研究論文ばかりを相手にしていると、アタマにでなく、ココロに響くことばの使い方があることを忘れてしまいがちである。ときどき言語感覚をリフレッシュするのに詩はいいなと思う。

■9位 ビッグバン宇宙論 (上)(下)

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004613.html

あとがきでも訳者が、この本を評して、「エース投手」による「直球ど真ん中」で「王道」の切り口の本と書いている。難解な事柄が絶妙に要約され、わかりやすく頭に入ってきて整理される感覚は相変わらず。宇宙論の入門として傑作であると思う。

■10位 第1感 「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004336.html

最初の2秒の状況判断=第一感はかなり正しいということの科学。全米連続50週のベストセラー、世界34カ国で翻訳された話題の本。

■11位 書きたがる脳 言語と創造性の科学

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004283.html

ハイパーグラフィア(書かずにいられない病)とライターズ・ブロック(書きたくても書けない病)について、自ら両方の症状を経験した医師でもある著者が、脳科学と精神医学の視点で言語と創造性の科学に迫る。最初から最後まで共感するところの多い一冊だった。

■12位 日本奥地紀行

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004156.html

今から128年前。明治11年6月から9月の3ヶ月間東京から北海道までを、一人の英国人女性がお供の”伊藤”を連れて旅をした記録である。著者が妹に送った44通の手紙をもとにして書かれている。世界中を旅行し紀行本を何冊も著した彼女は、人類学者のように細やかで冷静な観察眼と小説家並みの文章能力を持っている。この本は、当時の日本の貴重なスナップショットになっている。

■13位 SAS特殊任務―対革命戦ウィング副指揮官の戦闘記録

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004518.html

過酷な訓練、戦闘の恐怖、戦慄の殺人、残酷な拷問、非情な現場判断、突入の緊張感、九死に一生の瞬間、チームの連帯感、統率者の孤独、別れ、戦士のつかの間の休息。生々しいシーンの描写が卓越した文章力をもって語られる。ぐいぐい引き込まれると同時に眼をそむけたくなる行もある。映像以上にリアリティを感じさせる本だ。

■14位 フロー体験 喜びの現象学

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004389.html

「一言で言うならフロー体験とは、自己目的的体験に夢中になることだ。ただそれが楽しいと感じるから没頭する瞬間である。そうしたフロー体験が生じる最適経験について、著者らの研究グループは長年、さまざまな研究を行った。」。「楽しみの社会学」とあわせて読むと理解が深まる。

■15位 ブログスフィア アメリカ企業を変えた100人のブロガーたち

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004727.html

・ブログスフィア アメリカ企業を変えた100人のブロガーたち

原題は「裸の対話」。企業と顧客が飾らない言葉で、率直に意見を交換すること。その対話によって、マス広告には不可能だった、理想的なパブリックリレーションズを実現できるという。100人以上の企業のブロガーの実例を取り上げて、ここ数年の欧米のブログ事情を総括する。

■16位 文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの (上)(下)

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004210.html

歴史から消滅した社会を比較研究することで、文明の崩壊の法則を論じた大作。

過去の文明崩壊に共通する、5つの要因として環境破壊、気候変動、近隣の敵対集団、友好的な取引相手、環境問題への社会の適応があると結論している。

■17位 プロファイリング・ビジネス 米国「諜報産業」の最強戦略

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004636.html

9.11同時多発テロ以降の米国で、急成長している民間の「諜報」産業の実態に肉薄したレポート。主役はこんな企業たちである。企業ごとにひとつの章で語られており、新しいがグレーゾーンのニーズに目を付けた経営者のベンチャー物語としても面白く読める。

■18位 音楽する脳

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004148.html

著者は認知学者でミュージシャンというこのテーマにうってつけの人物。音楽と脳の共進化仮説を提唱し、音楽の本質とは何かを、生物学的、文化的、社会学的に分析していく。音楽が単なる娯楽ではなく、人類とその社会にとって、いかに重要な役割を果たしているかを、膨大な情報量で語る。

私たちの音楽の感動体験の中身とは何なのか、演奏する喜びはどこからくるのか、

■19位 量子が変える情報の宇宙

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004357.html

情報の定義、定量化の議論の歴史の解説がこの本の最も面白いメインパートとなっている。「量子が変える情報の宇宙」という邦題の通り、量子力学の成果が情報論の世界に大きな影響を与えている。長く君臨した情報の最小単位ビットさえも新たな概念に置き換えられるかもしれないのだ。

■20位 眼の誕生――カンブリア紀大進化の謎を解く

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004466.html

生物進化史上、5億4300万年前のカンブリア紀は一大イベントであった。それまではゆっくりと進化していた生物が、この時期に、爆発的に多様になった。カンブリア紀の大進化と呼ばれる大きな謎に対して、「眼の誕生」がその原因であったという仮説が展開されている。

NECさんの研究プロジェクトに参加してブログを書くことになりました。ペースは未定ですが、クロスメディア分析を通して、ネットとテレビの融合を考えてみたいと思います。

・プレスリリース | NECビッグローブ

http://www.biglobe.co.jp/press/2006/0710.html

テレビ・ブログ・検索サービスを横断したトレンド分析

「BIGLOBE旬感ランキング」を開始〜第一弾としてサッカーワールドカップについての分析結果を公開〜

成果は随時(毎月、ブログは毎週レベル)発表していくのですが、第一弾W杯分析です。

〜各メディアはこう見た!データで振り返るW杯〜

>>TV×検索×ブログから見えたものは!?

もっと詳しい情報や裏話を知りたい人はこちら

>>橋本大也登場☆ユーザ行動モデルを語る!!

http://search.biglobe.ne.jp/ranking/

・BIGLOBEサーチAttayo -緊急特集 TV×検索×ブログ W杯★日本代表をキる!

http://search.biglobe.ne.jp/ranking/mtc/special01.html

この研究について下記サイトでブログを書いていく予定です。

・ユーザ行動モデル AIDMAからAISASの時代へ? 分析でござーる

http://mining.at.webry.info/200607/article_10.html

報道記事:

・ブログの評判、NO.1は大黒選手――ビッグローブがTV・ネットを横断的に分析 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITba000010072006

・BIGLOBE、検索・ブログ・テレビを横断したトレンド分析サービス

http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/14603.html

・ITmedia News:テレビ・ブログ・検索を横断したトレンド分析

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0607/10/news071.html

---

本研究プロジェクトに参加しているデータセクション株式会社の橋本です。

このプロジェクトでは、テレビ放映情報、ネット上のニュース情報、検索エンジンの入力キーワード、ブログのエントリ情報の4つのデータソースを分析の対象にしています。これはマスメディアとネットメディアを、高度なデータマイニング技術を駆使して、複合的に分析する野心的な試みです。

このブログでは分析チームの公式見解とは別に、研究メンバーの一人として、現状の成果への私見を、随時書かせていただくことになりました。

私たちが扱っている4つのメディアは主体的←→受動的という軸で整理できそうです。

つまり、

・テレビを観る

↓

・ニュースを読む

↓

・検索する

↓

・ブログを書く

この順で、よりアクティブで主体的な活動になっていくと言えるでしょう。

これらのメディアのユーザ行動の相関関係を分析していくことが、研究テーマのひとつになると考えています。テレビを観たり、ニュースを読んで気になった事柄について、検索したりブログを書く利用者たちの行動を目に見えるようにすることです。

マーケティング業界では、近年、インターネットの普及に伴い企業と消費者の関係が急速に変容していると言われます。

たとえば、

・宣伝会議−書籍:ホリスティック・コミュニケーション

http://www.sendenkaigi.com/hanbai/book/holistic.html

という大手広告代理店による書籍の中では、「AIDMAからAISASへ」という消費者行動のパラダイム革新が起きていると述べられています。

・AIDMAモデル

認知(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→記憶(Memory)→行動(Acction)

従来のAIDMAモデルは受動的な消費者のモデルと言えます。主にマス広告に接触して関心を強めて消費に至るモデルでした。

これに対して、新しいAISASモデルでは、検索と意見共有のフェイズが加わります。

・AISASモデル

認知(Attention)→興味(Interest)→検索(Search)→行動(Action)→意見共有(Share)

マスメディアに受身で接するのではなく、自ら情報を検索し発信する消費者が増えているという仮説です。

今回の分析テーマは国民的テーマだったワールドカップを選びました。この分析において、テレビ放映の量とその他のユーザ行動量が必ずしも直接に相関しているわけではないことがわかります。つまりマスメディアが扱えば扱うほど、ネットのクチコミや検索が増えるというわけではないのです。

これから、このプロジェクトでは、テーマを変えて、メディアの複合関係を長期的に分析していきます。個人的には、ネット上のクチコミ爆発が起きる仕組みに、技術で迫っていきたいと思います。

今年はこの企画、ずいぶん遅くなってしまいました。

昨年末に下記のランキングを公開しましたが、

・参考:2005年度 書籍売り上げランキング ベスト20

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004116.html

このあとに続けてオススメリストの公開をする予定でいたのですが、なかなか決めることができないでいました。自分の中での順位をつけるというのは難しいものです。

2005年1月1日〜2005年12月31日までの期間にこのブログで書評した本(約200冊)の中から、オススメ書籍ベスト20冊を紹介します。昨年と同様ヘビー級とライト級という2系統のベスト10です。

この分類に厳密な定義はないのですが、ハードカバー中心で深く考えたい本と、新書・文庫中心で軽めのテーマの本という意味です。

順位とタイトルをクリックすると書評に飛びます。表紙イメージをクリックすると直接アマゾンに飛びます。

■ヘビー級のベスト10

【1位】 暗号解読―ロゼッタストーンから量子暗号まで

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004028.html

暗号学の歴史は各時代の最高の知性たちの頭脳戦の歴史

【2位】 神々の沈黙―意識の誕生と文明の興亡

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003679.html

3000年前まで人類は現代人のような意識を持たず、右脳に囁かれる神々の声に従っていた、という途方もない仮説。

【3位】ガリレオの指―現代科学を動かす10大理論

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002797.html

古代から現代までサイエンスの世界に革新をもたらしてきた10の理論を、1章各30ページ程度で解説する

【4位】プリンストン高等研究所物語

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003621.html

真のプラトン的天国:知識の限界をめぐる科学小説

【5位】成長の限界 人類の選択

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003701.html

持続可能な社会とは「将来の世代が、そのニーズを満たすための能力を損なうことなく、現世代のニーズを満たす」社会である

【6位】喪失と獲得―進化心理学から見た心と体

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002945.html

人類はなぜいまのような性質を持っているのかについて、進化論の視点から、多様な考察を行った24編のエッセイ集

【7位】古事記講義、口語訳古事記 完全版

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003755.html

記紀の面白さはエロチックでプリミティブでミステリアスな物語であること

【9位】万物理論

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002774.html

すべての自然法則を包み込む単一の理論、“万物理論”が完成されようとしていた。

【8位】明日は誰のものか イノベーションの最終解

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004017.html

優良企業はその優良さ故に失敗するという理論の集大成。

【10位】脳のなかの幽霊

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003130.html

脳の中の幽霊は私たちの認識に大きな影響を与えている

■ライト級のベスト10

【1位】 決断力

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003627.html

将棋という固有のゲームについての感覚的な記述が多いのに、科学的な情報論の知見として読むこともできる極めて面白い本。

【2位】 日本のお金持ち研究

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003412.html

本のお金持ちの実態を徹底調査

【3位】会社は誰のものか

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003567.html

タイムリーなテーマだった。

【4位】「超」整理法―情報検索と発想の新システム

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003283.html

時間軸とコンピュータ活用で分類しなくても検索できる超整理法

【5位】伝わる・揺さぶる!文章を書く

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002952.html

・伝わる・揺さぶる!文章を書く

「自分の書くもので人に歓びを与えられるかどうか」

【6位】頭がよくなる本

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003692.html

脳の使い方を変えることで、潜在能力を最大限に発揮する学習法

【7位】 すごい会議−短期間で会社が劇的に変わる!

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003427.html

会議したけれど何も起きないのは最悪、すごいことが起きるのが最高。その最高な状態のための秘訣リスト

【8位】アースダイバー

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003694.html

東京の無意識を探るスピリチュアルな旅

【9位】逆風野郎 ダイソン成功物語

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003886.html

サイクロン(遠心分離)掃除機で、革命的な大成功をおさめたイギリスの天才デザイナー ジェームズ・ダイソンの自伝

【10位】ハーバードからの贈り物

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003080.html

ハーバード大学ビジネススクールでは最終講義で教授が、これから世界に羽ばたく卒業生に向けて特別な贈る言葉を話す伝統がある。

番外編:

・Encyclopedia Prehistorica Dinosaurs: Dinosaurs

担当クラスの有志一同から、素敵なプレゼントをもらいました。

¡ÍÄÈÅÅàubN}[N³êÄ¢éuOÍH

ÅßAfBAÅbèÌT[rXuÍÄÈvÉÍAICubN}[NÌuÍÄÈubN}[Nvª éBo^îñͼÌ[UƤLÅ«é̪£ÍB{ú_Å571,425 Gg[A1,030,077 ubN}[Nªo^³êÄ¢éB

EÍÄÈubN}[N - \[VubN}[N

http://b.hatena.ne.jp/

±Ìo^f[^ðvʪ͵½Flª¢éBÞÍubN}[Nð½o^µÄ¢éÌÍN©A¢¿bèÌTCgðubN}[NµÄ¢éÌÍN©ðALOƵÄ\µÄ¢éB

EHatena Bookmarker Ranking

http://labs.ceek.jp/hbr/

±Ì¤Ì¨Ü¯ÅAubN}[N·élÅÍÈA³êÄ¢éTCgÍDZÈÌ©àAðͳê½B1ÊÍITMediaA2ÊÍCNetA3ÊÍHotwiredÆlCÌj [XTCgª±BƱëªA5ÊÌúoBPÌÌ6ÊÉÈhCRingolab.comªoê·éB

EÍÄuÅÌzXg¼ÌÎè - Ceekz Logs

http://private.ceek.jp/archives/001443.html

൩µÄH

ÊrAuOTCg¾¯ÌLOàö\³ê½B

u

Æ¢¤±ÆÅAÍÄÈubN}[J[ªFßéiHjuK[ÌäOÆÍȺÌÊèB

Eîñlw Passion For The Future i´{j

EnaoyaÌÍÄÈ_CA[ iÉ¡j

EMy Life Between Silicon Valley and Japan i~cj

v

ª[ñB

Æ¢¤í¯ÅAÍÄÈÅÅàubN}[N³êÄ¢éÌÍAÈñÆA±ÌuOÈ̾»¤¾BÍÄÈ[UÌF³ñA èªÆ¤B

¡ubN}[N³êéZp

ubN}[N³êéRðl@B1ÊÈ̾©çêÁÄࢢ©ÈÆvÁ½B

P@·¶ð

ÌuOͼÆär·éÆ©È跶ŠéBÔÌȢƫÉÍ·®ÉÍÇßÈ¢lª½»¤¾B½Ì[UÍãÅÇÞ½ßÉæÁĨ±¤Æ¢¤®@ªêÔå«È´öÈÌÅÍÈ¢©Æl¦éB

Q@ª©èâ·¢©oµÆÄpµâ·¢àeð

±ÌuOÍúLÅÍÈA©ªpÌîñf[^x[XÉÈéæ¤É¢Ä¢éBÂÊÌLªØ裳êAóü³êĬʵÄàAÓ¡ªÊ¶éæ¤ÉµÄ¨«½¢B]Å êμð^CgÉACxgÅ êÎCxg¼ÅGgð`¬µÄ¢éB\tg]ÌêÉÍ\tg¼ÆÁ¥ð©oµÉµÄ¢éB±Ì`ªAÈOÌ[UÉÆÁÄàÛ¶µÄÄpµâ·¢ÌÅÍÈ¢©Æl¦Ä¢éB

R@úXV·é±Æ

úXV·éÆLªÇñÇñ¬êÄ¢ÁĵܤB±ÌTCgÍõ«ª«¢ÌÅiX~}ZjAÇÒÍLðDZ©ÉubN}[NµÄ¨©È¢±ÆÉÍAKvÈÆ«ÉÇßÈÈéCª·éÌÅÍȩ뤩B

¡ÍÄÈubN}[N@\ðڵܵ½

±ÌuOÌÇÒÆÍÄÈ[UÍߢ±Æªª©Á½ÌÅAv¢ØÁıÌuOÌCy[WyÑÂÊLÉANbNÅÍÄÈ@\ðÄÑo·{^ð¯ÄݽBLðubN}[Nµ½[Uêð©½èA©ªÌÍÄÈubN}[NÉêo^ªÅ«éB

![]()

Ó¡ªí©çÈ¢ûÍAÍÄÈÌwvy[Wð²¾³¢B

EÍÄÈubN}[N - \[VubN}[N

http://b.hatena.ne.jp/help

ܽÌuOÉ௶{^ðæèt¯½¢l̤pÉAÌáðöJµÄ¨«Ü·BMovableTypeÌáÅ·BæÌÊuÈÇKX«·¦Ä²p¾³¢B

昨日はエイプリルフールにおつきあいいただきありがとうございました。

3月31日から4月4日まで米国シリコンバレーに出張中。YAHOO!本社などを訪問する予定。現地からレポートできたら書きますが、基本はストック原稿で、妻による代理更新モードです。今日も先日に続いて、2003年にあるニュースサイト(今は消滅)に寄稿した過去原稿の再掲載になります。

さあ昼休みだ。また私は午後の仕事の準備に追われて、コーヒーでハンバーガー流し込むランチを取っている。その合間に、このコラムを執思いつくまま、書いている。ああ、もっと楽に仕事ができないものか。

人生楽ありゃ苦もあるさ。銭形平次のエンディングテーマが流れなくとも、人生や仕事は楽しいという反面辛さを感じる場面が常にあることを私たちは体験から知っている。なぜに人生は辛いのだろうか。それは自然の法則である、エントロピーの法則に逆らう努力をしているからだ。

私たちの世界はご存知のようにエントロピーの法則に支配されている。努力をしなければ、何事も秩序は崩壊し無秩序に向かっていく。放っておけば部屋は散らかるし、食べ物は腐る。何も考えがなければ、仕事のプロジェクトも失敗する。

私たちの身体機能も同じである。私たちは呼吸をし、物を食べて新陳代謝を行うことで、細胞の再生産、再組織化を行っている。細胞や遺伝子の壊れやすい情報を維持する努力をしているわけだ。秩序という情報は、このエントロピーの法則に逆らって努力をしなければ、得られない。逆らうから摩擦が起きて痛い、だから、辛いのだ。

エントロピーへ逆らう努力をする局所的な場所では、私たちはこの自然の法則に逆らうことができる。生きている間は身体を維持できるし、頑張る人たちの「プロジェクトX」は成功することもある。こういった局所系はネゲントロピーの系と呼ばれる。

しかし、全体としてみれば、人間も他の動物も、DNA情報の複製エラーがが蓄積して、秩序の情報を失っていく結果、必ず年老いて死んでしまう。宇宙もやがては熱的な死というカタストロフを迎えると言われている。この情報との戦いに私たちは負けることが、宿命づけられていることになる。

人類の進化と文明の歴史は、この宿命に逆らうネゲントロピーの軌跡そのものだ。世代から世代へ、身体の構造を、社会の構造を、知識の構造を、組織化するノウハウを流通させてきた。

「利己的な遺伝子」の中でリチャードドーキンスが定義した「ミーム」というキーワードは印象的だ。ミームとは、DNA情報の伝達因子としてのGene(遺伝子)の概念を、情報論に応用し、情報を伝えていくための伝達因子に名づけられた名前だ。ミームは情報を運び、ミーム同士が弱肉強食の自然淘汰を行い、次世代に生き残る強いミームを残していく。

・利己的な遺伝子

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4314005564/daiya0b-22/

アイデア、データ、情報、知識、知恵。呼び方は異なっても、私たちは、こういったすべての情報を運ぶミームのキャリアである。ミームを使うことで人間は、与えられた生命時間を過ぎても情報遺産を残すことができるし、物理的制約を超えて他社と意識的、無意識的に、情報の組織化と構造化を達成できる。そこには、新たな価値が生まれ、ネゲントロピーの系を拡大していくことができる。

ミームのせめぎあう場所は、ミームプールと呼ばれる。インターネットは人類史上最大のミームプールと言えるだろう。知識流通の仕組みの構築は、このプールの活性化の温度を上昇させる仕組みとなっていくテーマであり、ITはその速度を加速させるコア技術だ。

知識流通のためのミームプールを、どう管理し、どう泳いでいくのかを今考える。それは、辛い人生を楽にすることでもあり、プロジェクトを成功させるということ、にもつながっている。情報管理(Information Management)はLifeManagementであり、Project Managementでもあり、人類共通のGlobal Issuesとして顕在化してきている時代なのだ。

短い昼休みが終わろうとしている。片手にハンバーガーを持ちながら、ずいぶん大仰な結論のコラムになってしまったな、と今気がついた。が、修正している時間はない。このまま編集部に私のミームを飛ばしてしまおう。