Books-Philosophy: 2011年3月アーカイブ

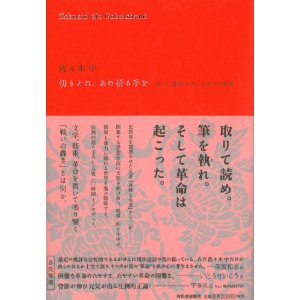

・切りとれ、あの祈る手を---〈本〉と〈革命〉をめぐる五つの夜話

大量の情報からおいしい部分を摂取する電子書籍の時代は、深い読みが難しくなるのかもしれない。そういう時代の変わり目に、敢えて深い読書論を説く。強く響いた。

読むという行為は真剣勝負だ。そもそも他人が書いたものは読めないという。

「本を読むということは、下手をすると気が狂うくらいのことだ、と。何故人は本をまともに受け取らないのか。本に書いてあることをそのまま受け取らないのか。読んで正しいと思ったのに、そのままに受けとらず、「情報」というフィルターにかけて無害化してしまうのか。おわかりですね。狂ってしまうからです。」

ニーチェやカフカが本当の意味で読めてしまったら気が狂う。他人の夢をそのまま見るということは、正気を失うということだ。著者は世界の歴史を動かしてきたのはリテラシーにまつわる革命であったとみる。ルターやムハンマド、中世の宗教改革を振り返り、テクストを、本を、読み、読み変え、書き、書き変えること、すなわち文学(リテラシー)こそ革命の根源にあるというのがこの本の主な主張だ。

読むことや書くことが人の生き死にに関係しない社会になって久しい。ネットの時代には、ブログで書いた意見を批判されたら、翌日にスイマセン、僕、間違ってましたとかけば終わりだ。「転向」や「総括」なんてものものしい単語は死語になりつつある。

近代の思想や批評が、「「すべて」のものについてちょっとは気の利いた一言を差し挟むことができる技術」になりさがってしまったと知識人の堕落を批判する。

「ありとあらゆるものについて、「すべて」について、「それ知っているよ、これこれこういうことでしょ、それってそういうものに過ぎないよね」と脊髄反射的に言えるようになること。それによってメタレヴェルに立ち、自らの優位性を示そうとすること。これが思想や批評と呼ばれていたし、今でも呼ばれている。」

確かにいまは情報を効率よく処理して立ち回る方が、賢く見えてしまう時代だ。言葉に魂がこもらない時代には「言霊」もない。この本は読むこと、書くことの意味が軽薄になっていく今、敢えて命がけの読書の価値を再考する。