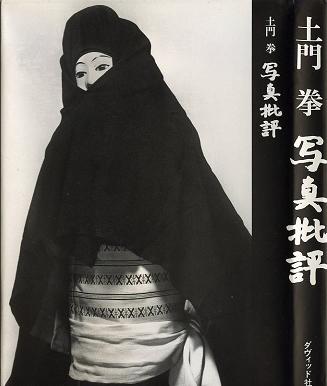

Books-Misc: 2008年1月アーカイブ

土門拳が1950年から1963年(昭和25年から38年)にかけて、カメラ雑誌の月例審査員として書いた数百本の講評をまとめた本。毎月、編集部に送られてくる大量の写真から、掲載する写真を選び、順位をつけ、個々に批評を書いた。

土門拳は当時既に有名なプロの写真家であるから、アマチュアの投稿写真に対しては、何を書いても、高所から物を言う構図になる。審査員が楽をしようと思えば、その構図に逃げ込んで、好き勝手に抽象論を展開していればよかったはずだ。だが土門拳はそうはしなかった。一歩も引かずに、同じ表現者同士という立場で、投稿者に全力でぶつかっていった。

総論中心の「写真作法」と違って、この姉妹編「写真批評」の土門は徹底的に各論アプローチで批評を行う。投稿されてきた個々の写真や投稿者に対して、具体的な意見を言うのだ。常に「私だったらこう撮る」という明解な自論を確立した上で、いったん投稿者の目線まで降りていって、真摯な意見をぶつけている。内容は褒めることは稀で、表現手法を否定する厳しいものが多い。つまり、”降りていって殴る”批評だ。

土門拳は相手よりも自分に厳しい求道者である。それが読み手にもひしひし伝わってくるから、同じ基準で投稿作品を叩かれても、納得できるのだと思う。まえふりや総括に触れた個所からは、作品の審査過程の意気込みも、投稿者以上に感じられる。入選と落選を、本当に泣きながら選んでいるようなのだ。

そんな殴る側の厳しい覚悟と後進に対する熱い情熱によって、その言論行為は、破壊的な暴力ではなく、迫力のある批評になっている。これぞ本物の批評だと思う。専門家として何かを批評する仕事のお手本として、背筋を伸ばして読む本だ。

技術自慢の上位入賞の常連に対しては「大しておもしろくないものを、技術だけでものにするという、腕だけで見せているといえなくもない」とし、こんな風にを書いている。

「構図法というものは、モチーフの内容の必然性に沿って逆に出てくるものであって、構図法にあるモチーフを、ワクをきめて、はめ込んでしまうというのでは逆である。そういうことをすると、技術で、でっち上げた写真になってしまう。ベテランであればあるほど、そういうことになる危険をはらんでいる。そんなことにたよらないで、生まれて初めて写真を撮る、生まれて初めてカメラを握ったというような、赤ん坊のような、フレッシュな、初発的な謙虚な気持で撮らねばならない。」

心・技・体の三位一体を追究する人である。理想は果てしなく高い。

・土門拳の写真撮影入門―入魂のシャッター二十二条

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/004954.html