Books-Fiction: 2011年1月アーカイブ

猫のイメージに満ちた3部構成の小説。でも決して猫好きの猫賛歌というわけではない。結構突き放している。「家のまわりのどこかで、ミーミーとひっきりなしに仔猫が鳴いている。ああ、いやだなと伸枝は眉をひそめた。」なんて始まりをするのだから。主役の猫も可愛げがないデブ猫。

一般に、陽で従順な犬に対して、陰で自立した猫というイメージがある。化け猫はいるが化け犬はいないだろうみたいなのもある。猫の方が孤独な存在であり、冥界や死に近い。この作品の深みはそうした猫の背負う負のイメージに由来する。

飼い主になる夫婦との出会いが語られる第一部では、流産した赤ん坊のイメージを仔猫のモンが引き受ける。これは無邪気な犬では難しかったろう。はかなげで、ちょっと恨みがましい感じの仔猫がちょうどいいのだ。そして年月が経過した第二部では少年と別の仔猫の別れを描く。モンもちょっと出てくる。そして第3部は20年連れ添った老猫モンの最期を看取る夫婦の物語。ここでも猫と死のイメージが重なりあう。

第3部で看取るシーンは猫好きでなくても、ペットの死を体験したことがある人には相当につらい。しかし、命の尊厳や、感謝の気持ちを、動物から教えられることって確かにあるなとしみじみ思う名シーンだった。子供が小さい頃に犬や猫を飼うと、一緒に育ち、多感な少年少女の頃に死ぬ。最後に命の大切さという教育を置いていくのだと言った人がいたが、確かにそういう役割ってあるなあと思う。

犬や猫。愛玩動物っていう言い方はよくないよな、彼らは立派に伴侶だよなと主張したくなる読後感の作品なのである。

大傑作。70年代を舞台にした連合赤軍系恋愛小説。

学生運動華やかなりし70年代に、仙台の高校を卒業した沙織は、上京して一人暮らしをしながら大学に通う。友人に誘われて参加した「革命インター解放戦線」の集会で、沙織は、カリスマ的リーダーの大場修造にどうしようもなく惹かれてしまう。大場の思想によって、彼等は爆弾テロによる革命を指向する過激派へと少しずつ変貌していく。そして連合赤軍と同じように、山岳基地で陰惨な「総括」リンチ殺人によって仲間を殺す。

時代背景のせいでもあるが、議論好きのインテリ学生たちが、しだいに狂気の殺人者集団となっていくプロセスが、連続的で自然であり、生々しくリアルで怖い。前半の政治と革命の季節を描いた部分だけでも相当に秀逸な作品といえるのだが、作品の真の主題は中盤以降の愛の季節だ。

恐怖に駆られてアジトを逃げだした沙織は身も心もボロボロになって生き倒れになる。生死をさまよう彼女を助けたのは、気の優しい年下の学生秋津吾郎だった。食事も排泄も性もすべてを男に委ねて部屋にひきこもる甘美な飼育の季節。

男女平等の革命の闘士だった沙織が、男に愛玩動物のように庇護される存在に堕ちていく。男のスープを運ぶスプーンを求めて口を開け、生理用品を買ってきてもらい、愛を交わした後は赤ん坊がおむつをかえてもらう姿勢で始末してもらう。

部屋に飾られた青い蝶の標本のように、時間が止まった部屋で過ごした半年間。それから三十数年が経過し、アクティブシニアとして暮らす50代の沙織は、心の底では今も、隠れ家での淫靡で濃密な日々をどうしても忘れることができない。偶然に秋津吾郎と再会するところから、この小説は始まっている。

70年代のむきだしの生と性のエネルギーが、草食時代の21世紀にはまぶしい。それに現代には、二人で半年もひきこもる愛の部屋がないのだ。実家の余っている不動産なんてレアだし、携帯とネットワークのせいで、完全に外界と遮断される環境は得難い。二人で愛を純粋培養することが不可能な不幸な時代かもしれない。

タイトル『望みは何と訊かれたら』は、ナチスの暴力に飼いならされた女の愛を描いた映画『愛の嵐』(1973年 イタリア)でマレーネ・ディートリッヒが歌う主題歌に由来する。実は私はこの小説を数ページ読んだところで、この映画を連想した。解説にやはりこの映画の話が答え合わせの如くでてきてうれしくなった。映画のファンにもおすすめ。

ジュゼッペはなにかに関心を持つと、しばらくの間、人生のすべてがそれだけになってしまう典型的なトリツカレ男。オペラ、三段跳び、サングラス集め、潮干狩り、刺繍、ハツカネズミ...。何ヶ月かの間、ほかのすべてを放り出して、趣味をひたすら追求するので、オリンピック級にまで上達する。でも、ある日、突然、次の趣味が見つかると、前の趣味は忘れてしまう。そんな繰り返しのジュゼッペが、風船売りの女の子にとりつかれてしまう。この恋どうなる?という話。

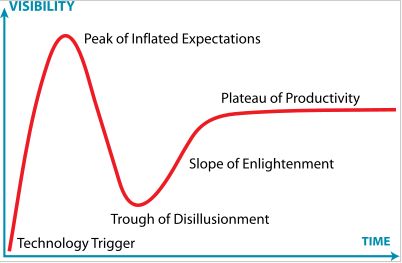

私もトリツカレ男タイプなのであるが、トリツカレの情熱はグラフにすると、ガートナーのハイプカーブが似ていると思う。ヨコ軸に時間、ヨコ軸でハイテク市場における消費者の期待注目度を表わしたもの。

最初に熱狂馬鹿騒ぎがあるが、いったん反動の幻滅期に入って落ち込み、しだいに回復して、本当の普及期間へと移行していく。幻滅期で消滅してしまうものもかなりあるのだろうが、残ったものをマッピングすると、パソコン、Web、携帯、ブログ、SNSなど確かにそうだったよねえという図になる。

・Gartner's 2010 Hype Cycle Special Report Evaluates Maturity of 1,800 Technologies

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1447613

ガートナーの発表した2010年のハイプカーブ

私がこれまでとりつかれてきたのはカメラ、ギター、バンド、自作PC、プログラミング、折り紙、カニ、会議、早起き、文房具などいろいろあるが、今も残ってPlateau of Productivity期に入った趣味についてはこのカーブを描いてきたなあと感じる。

トリツカレとオタクとの違いは、Plateau of Productivity期のテンションの高さということかもしれない。トリツカレはほどほどのところに落ち着き、オタクは相当に高いところで安定する、のではないか。

この本はトリツカレやすい現代人の大人のためのおとぎ話。翻訳のような文体だが日本人の作品。モノやコトに対するトリツカレと違って、恋愛は相手がいる問題なので、ジュゼッペの今回のトリツカレは困難を極めるが、情熱と多趣味で乗り越えていく。

『おそろし』の続編。

江戸の神田にある袋物屋の三島屋では、主人伊兵衛の趣味で、客を招いて不思議な話を集める百物語が行われていた。その聞き取り役をまかされた姪のおちかは、一度に一人ずつ、怪異の体験者と向き合って、胸の内に封じ込めてきた因縁話を、丁寧に聞き取っていく。

宮部みゆきのうまさと安定感が光る。5つの話は非常に緻密に構成されている。どの話も客の口から怪談がはじまるまでが長い。いきなりお化けが出てしまったらだめなのだ。恨みつらみが積み重なって、人間の心の闇が濃くなって、やがて魑魅魍魎を生み出してく過程があってこその怪異にリアリティがでてくる。

そしてかならず救いのあるエンディングに落ち着くのがよいところ。人間って怖いなあと思うと同時に、人間っていいなあと思わせる部分を必ずつくってある。心温まる大江戸百物語集である。怪談を話に来た客や、話の中にでてきた人物が、レギュラーの登場人物として加わっていくので、読者は読むたびに三島屋の世界観にどっぷりはまっていく。

出てくるお化け、妖怪のテイストとしては杉浦日向子の『百物語』に似ているが、もっと人情派。

それにしてもこの調子で百話までとなると、あと何十年かかるのだろう。