Books-Fiction: 2010年3月アーカイブ

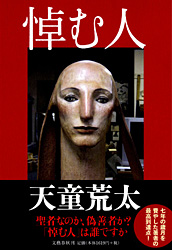

第140回直木賞受賞作。

『おくりびと』×『千の風になって』×2くらいの感動。

命の問題をまっすぐに考える傑作。

「わたしは彼に親友のことを話しました。思い出すかぎりのことを伝えました。わたしが話し終えたところで、「いまのお話を胸に、悼ませていただきます」と、彼は先ほどと同じ姿勢で左膝をつき、右手を宙に挙げ、左手を地面すれすれに下ろして、それぞれの場所を流れている風を自分の胸に運ぶようにしてから、目を閉じました。」

新聞の訃報記事や雑誌の事件特集や旅先での会話で聞いた死者の最期の場所を訪ね、その人が生前に誰を愛し、誰に愛され、そして誰から感謝されていたかを調べて歩く男が主人公。彼の目的はこの世にかけがえのない存在として故人がいたことを自分の胸にしっかりと刻むこと。携帯した何冊ものノートには、悼んだ人、これから悼む人のデータがびっしりと書き込まれている。

やがてネットの掲示板ではこの奇妙な「悼む人」の情報が話題になる。「<悼む人>は誰ですか?」。何を狙っているのか、新興宗教みたいなものなのか、それとも、ただの狂人なのか。悼む人の無私無欲な行為は、多くの人々の目には動機が不明で不気味なものに見える。しかし、ときにそれは遺族たちの心の癒しにもなる。

悼む人 坂築静人の生き様と、複雑な思いで彼を遠くから見守る母、記事のネタとして追いかける週刊誌記者、そして悼む人に同行する苦悩の女性。4人の過酷な人生模様を通して、現代における生と死の意味を深く考えさせられる内容。静人の行為はやはり不可解だし、根源的な答えが出るわけではないが、自分なりの考えを読んでいるうちに、嫌でもまとめることになる本である。

学校で道徳の時間に生徒たちにこの作品を読ませて議論させたらいいと思う。教師が一方的に人間の命の重さは地球より重いなんてきれいごと教えても命の尊さなんて伝わらないと思うが、「悼む人」の行動や心理を考えさせれば、十人十色の命の意義を見つけるはずだ。押しつけがましい答えを出さない小説だからこそ、読者にこころの中から湧きあがって残るものが多い、そういう名作だと思う。

アイルランドを舞台にした短編集。

収録8編のすべてが傑作で一気に読ませる。上質だが退屈させない。外国文学で面白い短編を次々に読みたい人におすすめ。

どの話にもアイルランドの田舎で暮らす平凡な人たちの静かな日常があるのだが、各編の主人公はみな心の闇を抱えている。少女時代に受けた性暴力とか、秘めた危険な関係とか、妻が夫に対して長年溜め込んできた負の感情とか、そういうヤバそうなものが、平穏な生活に破綻を引き起こす。

『青い野を歩く』はかつて密かに特別な関係をもった女性の結婚式を祝福することになった神父の話。招待客に悟られぬように振る舞わなければならないのだけれど、秘密を知っているかのように神父をからかう者がいて動揺する。踊っている彼女の真珠のネックレスの糸が切れて真珠が床にばらまかれる。拾い集めようとするが、それは元には戻れない二人の関係を象徴しているようで...。

緊迫した修羅場、切ない感情、どうしようもない孤独感といった要素が8編にだいたい共通している。帯にある「哀愁とユーモアに満ちた、「アイリッシュ・バラッド」の味わい」という評は実に言いえて妙である。いろいろな悲惨や不幸が語られるが、暗さはあまりなくて、むしろ人間の強さや優しさが印象に残った。

それぞれの話の登場人物(特に主人公)が厚みをもって描かれていて短いのに物足りなさがない。濃いものを読んだなあというしっかりした読後感があって、次の作品へいける。だから通しで読むとかなりお腹いっぱいになることができるお得な一冊だ。

まだ他の邦訳はないみたいだが、とりあえずクレア キーガンという名前を覚えておこうと思った。

私のおすすめは、

1位 『森番の娘』

2位 『青い野を歩く』

3位 『別れの贈りもの』

やっぱり面白い小説は最初の数ページでひきこませるものなんだなあ。

1996年にノーベル文学賞を受賞したポーランドの詩人ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩集。ノーベル文学賞記念講演「この驚くべき世界で」が収録されている。日本では知名度が低いが、東欧やロシアでは詩という文学ジャンルが社会的にも力を持っているそうである。

外国の詩をどこまで翻訳で理解できるのか?と思う部分もあるのだが、シンボルスカの詩はどれも普遍的なテーマを、日常の言葉を使って表現するスタイルなので、比較的理解しやすいように思えた。

たとえば詩についてこんな風に明解なことばで詩っている。

『詩の好きな人もいる』

「 そういう人もいる

つまり、みんなではない

みんなの中の大多数ではなく、むしろ少数派

むりやりそれを押しつける学校や

それを書くご当人は勘定に入れなければ

そういう人はたぶん、千人に二人くらい

<中略> 」

記念講演のなかでシンボルスカは「インスピレーションの訪れを感じられるある種の人たち」について語っている。それは「意識的に自分の仕事を選びとり、愛と想像力をもってその仕事を遂行する人」のこと。彼らにとって、不断の驚きや発見、インスピレーションは「私は知らない」から生まれてくるのだと話す。

上述の詩は次のように終わる。

「 詩が好きといっても───

詩とはいったい何だろう

その問いに対して出されてきた

答えはもう一つは二つではない

でもわたしは分からないし、分からないということにつかまっている

分からないということが命綱であるかのように」

不断の「分からない」「私は知らない」こそ、インスピレーションの源であり、同時に世界を良くする方法論なのだという。インスピレーションを迎えるには、固定観念を捨てて、一度頭をからっぽにすること、素直な受け入れ態勢をもつことが重要ということだ。

「そして、どんな知識も、自分のなかから新たな疑問を生みださなければ、すぐに死んだものになり、生命を保つのに好都合な温度を失ってしまいます。最近の、そして現代の歴史を見ればよくわかるように、極端な場合にはそういった知識は社会にとって致命的に危険なものになり得るのです。」

「すべて分かっている」帝国主義や社会主義に引き裂かれた苦難の歴史もつポーランドという国の詩人らしく、「正義」や「社会」や「戦争」が大義名分を背負って、個人や社会が思考停止になることを批判する。そして詩の持つ力、インスピレーションの力を、よりとい選択の可能性として対置させている。

「この果てしない劇場について、わたしたちは何を言えるでしょうか。この劇場への入場券をわたしたちは確かに持っているのですが、その有効期間は滑稽なほど短く、二つの厳然たる日付に挟まれています。しかし、この世界についてさらにどんなことを考えようとも、一つ言えるのはこの世界が驚くべきものだということです。」

平凡な世界を驚くべきものとして見直して、その驚きを日常生活の言葉で表現するのが、シンボルスカという詩人のスタイルらしい。

「魚の目を覗いてはいけないよ。人間とは心の造りがちがうのだから。」

目は不思議だ。

瞳を見つめていると相手の心の中を覗いている気がする。本当のことを言っているのかどうか、口は欺いても目は嘘をつかないはずと思っている。だからペットの動物の目を見たときにもそこに心を見出そうとする。でも動物は人間と違う。裏切られて悲しくなると同時に、見た目は同じなのに異なるものが背後にあることに、怖さ、不気味さを感じることがある。

捨て子だった白亜とスケキヨは本土から隔離された遊郭の島で育てられた。やがて美貌の姉は遊郭で身を売り、薬学を身に付けた弟は暗闇で不思議な薬を売るようになる。二人は幼い頃から強く惹かれあっていたが、姉は弟の暗い目の奥に自分とは相いれない不気味なものを感じていた。

この小説、読者は独特で幻想的な世界観にまず強く惹かれるだろう。島民の夢を喰らう獏の伝説、巨大な雷魚、遊郭を管理する裏社会の掟、女の体に月一度訪れる「月水」やスケキヨが発するデンキ。時代小説の遊郭モノに異界設定というひねりを加えている。そのひねり具合が絶妙で登場人物は人間とそうでないものの境界線に、濃い闇の目をして存在している。

デビュー作にして小説すばる新人賞と泉鏡花文学賞をダブル受賞した話題作。千早 茜はまだ一冊しか出していないようだが、大物の予感。新刊.netに作家名をキーワード登録しておこう。