Books-Brain: 2005年8月アーカイブ

脳科学を語らせたら当代随一の研究者ラマチャンドランが、名著「脳のなかの幽霊」の続編を出版した。前作のファンならば必読。一般向けの講演の記録がベースになっているので、さらに、わかりやすい。

■脳にとって芸術とは何か

脳にとっての芸術を語る章を読んでいて思わず唸った。芸術は現実の写しではない。芸術とは脳が喜ぶ効果を生み出すために意図的に誇張したり、ゆがませる行為であると著者は言う。そして、ゆがませかたについての普遍法則を10ほど書き出した。

ラマチャンドラン教授が提唱する芸術の普遍的活動

1 ピークシフト 特徴を誇張する

2 グループ化

3 コントラスト

4 孤立

5 知覚の問題解決 いないいないばあ

6 対称性

7 偶然の一致を嫌う/包括的観点

8 反復、リズム、秩序性

9 バランス

10 メタファー

著者は芸術の多様性の90%は文化によるものだが、10%は上記の普遍性によって芸術として成立していると述べている。世界中の人が見て美しいと思う芸術が存在する可能性があるということになる。美だけでなく、思いやり、敬虔さ、愛情もこうした脳の仕組みで理解できるはずだと説く。

美や愛をニューロンの活動結果に要素還元してしまうことは人間を矮小化することにはつながらないと強く主張している。むしろ、脳が実際にそのように機能していることこそ、本当にそう思っている(愛している、美しいと思っている)証拠であり、実在の意義なのだと述べる。

「

美という問題の解は、脳にある30の視覚中枢と情動をつかさどる辺縁系とのつながり(および内部のロジックとそれを動かしている進化的根拠)をさらに徹底して解明することによって得られると私は確信しています。これらのつながりが明確に解明されれば、C・P・スノウが言った二つの文化 ---片や科学、片や芸術、哲学、人文学という二つの文化を隔てている大きな溝をせばめることができるでしょう。

」

ラマチャンドランの脳科学に対する野心や情熱を感じる。

■共感覚ふたたび

前作同様に音や数字に色や形を感じてしまう共感覚者の話題がたくさんでてきた。説明が一層洗練されている。

たとえばこんな例。

・Synaesthesia - Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Synaesthesia

上記の図はWikipediaから引用。

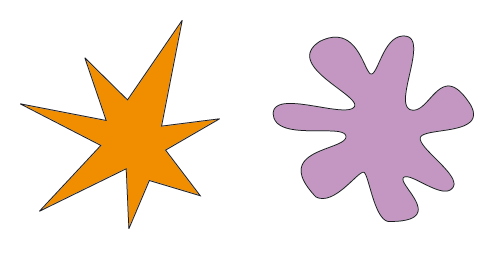

このふたつは火星人のアルファベットの最初の2文字です。右と左の形状をみたとき、どちらが”Kiki”っぽくて、どちらが「Booba」っぽいでしょうか?

この質問をすると英語圏でもタミール語族の人たちでも、98%が左がKikiで右がBoobaだと思うと答えるそうだ。

これはギザギザの視覚的形状と同じように、”Kiki”が脳の聴覚皮質に表象する「キキ」という音にも鋭い屈曲が共通してあることが原因だと論じられている。回答者は形に音を感じ取ってしまっているわけで、98%の人は共感覚の基本能力があることになる。

共感覚は脳の配線が混乱してしまっているのではなくて、むしろ原初的な感覚こそ共感覚に近いもので、万人が持っているものではないかと意外な結論に至る。

クロスモーダル(二つの感覚の統合)の活性化としては、人がはさみを使うときに、無意識に歯を食いしばったり、ゆるめたりしている事実も取り上げられる。大きいや小さいを意味する言葉を話すときにも、口を大きく開けたり、小さく開けたりしている。共感覚の名残は多くの人にある一般的なものなのだ。

だが、普通の人の脳では、色が数字に、味が形に、模様が音に感じてしまうような高度な共感覚は、日常生活に厄介なので抑制されている。

■世にも奇妙な症例たち

またまた世にも奇妙な脳の障害の患者の事例が次々に紹介されている。

本当にそのような人がいるのか信じがたい症例もある。

コタール症候群という病の患者は、あらゆる感覚が脳の情動中枢と切り離されてしまっている。この症候群の患者たちは、自分は死んでいると思い込んでいる。何を見聞きしても情動を感じることができないために、彼らは自分たちが死んでいるという推論を下し、信じ込んでしまうのだそうだ。

患者は死人は血が出ないということには同意するが、実際に針で刺して血が出ると大変驚く。だが、自分が生きているとは思わない。そうではなくて、死人も血が出るのだと考えを改めるそうである。感覚や情動が推論をねじまげてしまうのである。

こうした感覚は、普通の人が大怪我をしたときなどに、一時的に情動中枢を停止させて、不安や恐怖など無力化を起こす情動を回避するのと共通の仕組みではないかと著者は推測している。本来は緊急時に発動して生存率を高める回路が、脳の損傷によって常時起動してしまっているのが、コタールの患者なのではないかと言うのだ。

壊れた脳の奇妙な症状が他にも何十も紹介されるのだが、著者は常に例外から普遍を浮き上がらせようとしているのが面白い。部分的に壊れた脳を研究することで、正常な脳との差を比較し、脳の特定機能の部位や複雑な配線を解明しようと試みる。

私たちの意識は、無意識や物理的な脳の情報処理プロセスに深く依存していることが次々にわかってくる。前作に夢中になった人なら特におすすめの一冊。

・脳のなかの幽霊

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/003130.html

・脳のなかのワンダーランド

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002735.html

・マインド・ワイド・オープン―自らの脳を覗く

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002400.html

・脳の中の小さな神々

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001921.html

・脳内現象

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001847.html

・快楽の脳科学〜「いい気持ち」はどこから生まれるか

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000897.html

・言語の脳科学―脳はどのようにことばを生みだすか

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000718.html

・脳と仮想

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002238.html

凄い本。今年の読書ベスト3には間違いなく入りそう。

著者はプリンストン大学心理学教授のジュリアン・ジェインズ。米国内外の大学で哲学、英語学、考古学の客員講師を歴任し、著名な学術誌の編集委員もつとめた人物。この本が生涯でただ一冊の著書。初版は1976年で、90年に加筆された「後記」を含めて、今年の5月に初めて邦訳された。出版時は様々な議論と批判を呼びながら「20世紀で最も重要な著作の一つ」と評された話題作だという。1997年没。

■古代人は意識を持たなかった?

この本が打ち出したのは、3000年前まで人類は現代人のような意識を持たず、右脳に囁かれる神々の声に従っていた、という途方もない仮説。

意識が何であるか、どのような性質を持っているか。最初に常識を疑うところから始まる。内観としての意識は世界の複写ではなく、概念や学習、思考、理性にすら不要で、その邪魔にさえなると述べる。

「

しかし、話を先に進めよう。意識が心の営みに占める割合は、私たちが意識しているよりははるかに小さい。というのも、私たちは意識していないものを意識することができないからだ。これは言うのはたやすいが、十分理解するのはなんと難しいことか。暗い部屋で、まったく光の当たっていない物を探してほしいと、懐中電灯に頼むようなものだ。懐中電灯はどの方向にあろうと自分が向く方向には光があるので、どこにでも光があると結論づけるに違いない。これと同じように、意識は心のどこにでも行き渡っているように思えてしまう。実際にはそうではないのに、だ

」

意識の連続性に対しても疑問を投げかける。

「

懐中電灯のたとえで言えば、自身が点灯しているときにしか、点灯していると意識することはない。たとえ点灯していない時間がかなり長かったとしても、周囲の状況にほとんど変化がなければ、懐中電灯には光がずっと点灯していたように思われるだろう。

」

意識は断片的にしか世界をとらえていないし、常に意識があるわけでもない。そして内観は不自由だ。何かを判断しようとするのに何百の言葉や比喩を用いざるを得ない。実はこうした内観的意識を使わなくても、人間は複雑な判断を正確に行うことができることが、いくつかの社会心理学的実験結果から結論できるという。

逆に私たちはピアノを弾くだとか、火をおこすだとか、熟練を要する作業をする際に、自分が何をしているか考えてしまうと、うまくできない。意識は思考に必須のものではなくて、おまけ程度のものである可能性がある。思考の大半は自動化されているからだ。

難しいことを言っているようでいながら、当たり前のことを言っている気もする。私たちは深く物事を意識して考えなくても、十分に日々生きていけるということだ。言葉を使って考える意識は、ここ数千年程度の新しいトレンドなのではないか、と著者は結論した。

■意識は比喩から生まれた世界のモデル

意識の本質は比喩と言語であるという。意識が使う比喩は、言語の比喩よりも広い概念で、メタファーだけでなく、連想や類似を含む。私たちは比喩能力と言語能力を使って、意識的に考える。その考え方には構造がある。

意識の特徴として次の6つの構造が挙げられた。

空間化 「心の空間」の中に目を向け、並べ、分別し、はめ込む

抜粋 見るものの一部に注目し、抜粋する

アナログの<私> 私が心の中にいて、何かをしたり、決意する

比喩の<自分> 比喩の私がいる。自分が何かをするのを想像することができる

物語化 行動に理由をつくりだしてしまう

整合化 過去に学習したスキーマに認知を整合化する、つじつまをあわせる

ところが、数千年前の記録である「イーリアス」「オデュッセイア」や旧約聖書には、こうした構造の記述が一切ないことを、著者は検証していく。精神的な事柄を表す言葉が見当たらない。神話の英雄たちは神々の声を聞き、それに従うのみである。世界の古代の記録や神話を比較して、それが特定の文学的手法である可能性も排除していく。

■沈黙した神々

そして共通して見出される要素に神々の声がある。古代人たちは二分心と呼ばれる心を持っており、片方の脳から神々の声を強い幻聴として聞き、それに従って生きていたのではないかというのだ。

現代においても神々の声を聞く人たちがいる。統合失調者の一部の患者たちである。彼らは耳元に幻の声を聞く。その命令に逆らえない人もいる。これは脳科学の進歩によって、理由が解明されつつある。脳には確かに神の声を聞くモジュールがあり、かつてそれは大きな役割を果たしていた可能性がある。

神々の声が消えた時代は、ちょうど共同社会の形成や文字の出現の時期に重なる。言語の出現で脳の使い方が変わり、神々の声は聞こえなくなる。この過渡期には神占政治やシャーマンの活躍があった。彼らは沈黙した神々の声を聞くことのできる二分心の脳の生き残りであったという。

3000年前まで人類は意識を持っていなかった。今も統合失調症に見られる、神々の声を聞き、強烈に信じる能力こそ、古代人の思考の本質であったのではないか、というのがこの本の要旨である。だからこそ、疲れを知らずに大ピラミッドのような偉大な建造物を作ることもできたのではないかという。

統合失調症が進化の原因とした本は過去にも書評している。

・天才と分裂病の進化論

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001298.html

脳の構造の変化と意識の発生が、文明の始まりの時期にあって、それが現代に続く数千年の文明を作り上げてきた可能性があるという点は似ている。

とても緻密に織り上げられた理論で、ひとつの物語として、読後の満足度は極めて高い本だった。無論、検証する方法がない事柄も多いので、この仮説が全面的に肯定されることはないだろうし、完全否定されることもないだろう。ただただ面白いのだ。

ちなみに訳者は名著「ユーザーイリュージョン」と同一人物で、二人の著者にも交流があり、ノーレット・ランダーシュはこの本を「途方もない重要性と独創性を持った著作」と評したらしい。

・ユーザーイリュージョンの書評

http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001933.html

博物館で古代の遺物を見るとき、それはどのような精神の持ち主が作り上げたのだろうかとしばらく考えてみることがある。あまりに現代と異なる表現様式に、精神構造がまるで異なっていたのではないか、と思うこともしばしばだ。もしかすると、古代の遺物に感じるあの違和感は、こうした意識構造の違いに起因するものであるかもしれない。